Bevor die Leser jetzt vom Hocker fallen und denken, ich hätte meine geliebte Leica M gegen eine Leica T getauscht: weit gefehlt! Ich nutzte vor ein paar Tagen aber die Gelegenheit, die Leica derzeit bietet, und testete eine Leica T.

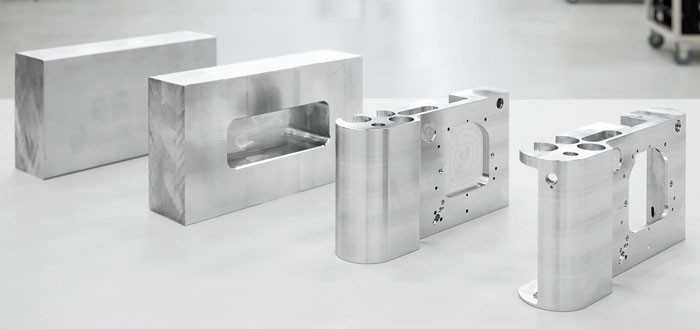

Die Leica T wurde 2014 eingeführt, ist also fast genau ein Jahr am Markt. Das T-System bedeutete für Leica ein erhebliches Risiko, da es praktisch einen Neuanfang bzw. eine Neuentwicklung darstellt. Und so entschied man sich bei Leica, die Sache mal ganz anders anzugehen. Das Herz des Systems ist ein Uni-Body, also ein Gehäuse, das aus einem vollen Alublock gefräst wird. Dies ist im Maschinenbau und Gerätebau heute nichts besonderes, man muss sich aber doch die Frage stellen, ob dies für eine Kamera der richtige Ansatz ist.

Apple hat das Uni-Body-Design im Consumer-Bereich bekannt gemacht und schwört bei vielen Geräten auf diese Technik. Natürlich, sie ist hübsch! Und wie! Das schlanke Gehäuse wirkt fast filigran, aber liegt trotzdem relativ stabil und fest in der Hand. Die Verarbeitung ist Leica-typisch hochwertig und so macht es einfach Spaß, die Kamera in den Händen zu halten und mit ihr zu arbeiten.

Kurz ein paar technische Details. In der Kamera steckt ein APS-C-Chip mit 16,5 Mio. Pixel. Die Bedienung erfolgt fast ausschließlich über das rückseitige Display, welches 3,7 Zoll misst. Zusätzlich hat die Kamera noch zwei Einstellräder, einen Auslöseknopf und einen Knopf, um Videoaufnahmen zu starten. Das war’s! Mehr Bedienelemente sind nicht vorhanden. Als Schutz gibt es noch den sog. Leica Snap T, welcher eine Art Schützhülle für die T darstellt. Ich hatte ein solches Teil in Orange dabei (sieh Bilder unten). Alle technischen Details zur Kamera finden sich hier.

Anbei nun einfach mal ein paar Bilder vom System, inkl. eines Größenvergleichs zur Leica M.

Natürlich gehört zu einer Kamera auch ein Objektiv. Die Leica T verfügt über ein Wechselobjektivsystem, welches derzeit aus 4 Objektiven besteht: 55-135mm, 11-23 mm, 23 mm und einem 18-56 mm. Das letztgenannte stand mir für den Test zur Verfügung. Leider sind alle Objektive (bis auf das 23 mm) relativ lichtschwach – Anfangsöffnung meist 3,5 bis 4,5 (5,6), abhängig von der Brennweite. Alle Objektive verfügen über ein Autofokussystem, was sie auch deutlich schwerer und größer als die typischen M-Objektive macht. Die Bilder oben zeigen auch deutlich, dass die T eigentlich nicht wirklich kompakter als die M geraten ist – mit angesetztem Objektiv ist sie sogar deutlich größer (für mich eine kleine Enttäuschung).

Natürlich gehört zu einer Kamera auch ein Objektiv. Die Leica T verfügt über ein Wechselobjektivsystem, welches derzeit aus 4 Objektiven besteht: 55-135mm, 11-23 mm, 23 mm und einem 18-56 mm. Das letztgenannte stand mir für den Test zur Verfügung. Leider sind alle Objektive (bis auf das 23 mm) relativ lichtschwach – Anfangsöffnung meist 3,5 bis 4,5 (5,6), abhängig von der Brennweite. Alle Objektive verfügen über ein Autofokussystem, was sie auch deutlich schwerer und größer als die typischen M-Objektive macht. Die Bilder oben zeigen auch deutlich, dass die T eigentlich nicht wirklich kompakter als die M geraten ist – mit angesetztem Objektiv ist sie sogar deutlich größer (für mich eine kleine Enttäuschung).

Kurz zum Handling: Die Kamera liegt (wie bereits angedeutet) extrem gut in der Hand. Ich hatte die Befürchtung, dass die Kanten zu scharf sind und die Kamera daher „ungemütlich“ ist – dies trifft nicht zu! Mit dem T-Snap wird die Kamera noch ein bisschen griffiger, büst aber deutlich an „Schönheit“ ein. Bedient wird die Kamera fast vollständig über das Display. Und auch hier muss ich mein Vorurteil revidieren: die Bedienung ist flüssig, logisch und sehr durchdacht. Über zwei frei programmierbare kleine Wahlräder kann man Parameter schnell und leicht ändern. Kurzum: Handling und Bedienung sind 1A. Einziger negativer Punkt bei der Bedienung der Kamera war der Zugang bzw. der Start der Bildwiedergabe. Diese erfolgt durch eine „Wischgeste“ am Display (von oben nach unten, oder von unten nach oben). Dies habe ich als sehr mühsam und unpraktisch empfunden.

Negativ ist leider der Schultergurt aufgefallen, der aus Kautschuk besteht. Er ist zwar angenehm geformt und auch leicht dehnbar, zieht Dreck und Staub aber magisch an. Bereits nach wenigen Stunden klebten Haare und Staubteilchen daran: nobel sieht anders aus!

Negativ ist leider der Schultergurt aufgefallen, der aus Kautschuk besteht. Er ist zwar angenehm geformt und auch leicht dehnbar, zieht Dreck und Staub aber magisch an. Bereits nach wenigen Stunden klebten Haare und Staubteilchen daran: nobel sieht anders aus!

Kurz zu meiner Fototour: Ich zog mit der Kamera durch Freiburg und die Randbezirke, versuchte sie kennen zu lernen und ihre Stärken und Schwächen auszuloten. Ich arbeitete dabei mit dem oben erwähnten Objektiv und ohne externen Sucher. Bevor ich darauf im Detail eingehe, einfach ein paar Bilder.

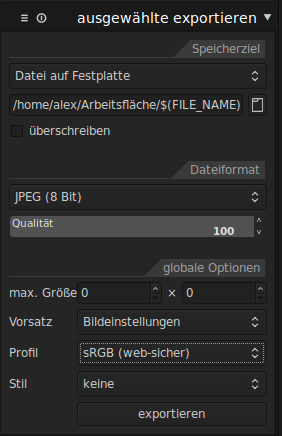

Es lässt sich bereits an den wenigen Bildern erkennen, dass sich die Qualität sehen lassen kann. Farben sind ausgewogen, keine überzeichnete Schärfe. Kurzum: alles so wie man es von Leica erwartet. Fotografiert habe ich parallel im RAW- und JPG-Format. Auch die JPGs zeigten bereits eine sehr ansprechende Bearbeitung auf – Bilder also, die sich durchaus direkt aus der Kamera verwenden lassen.

Es lässt sich bereits an den wenigen Bildern erkennen, dass sich die Qualität sehen lassen kann. Farben sind ausgewogen, keine überzeichnete Schärfe. Kurzum: alles so wie man es von Leica erwartet. Fotografiert habe ich parallel im RAW- und JPG-Format. Auch die JPGs zeigten bereits eine sehr ansprechende Bearbeitung auf – Bilder also, die sich durchaus direkt aus der Kamera verwenden lassen.

Nun aber kurz zu den Punkten, die mir besonders aufgefallen sind – einfach mal stichpunktartig zusammengefasst.

Was gefiel mir gut:

- Das Teil sieht einfach nur extrem genial aus. Es macht Spaß, die Kamera in den Händen zu halten, sie zu bedienen, mit ihr durch die Gegend zu ziehen.

- Die Bedienung ist völlig anders als bei anderen Kameras, aber extrem gelungen. Das Touchscreen und die entsprechende Bedieneroberfläche machen Spaß.

- Das Auslösegeräusch ist extrem leise und klingt sehr wertig. Sie klingt nicht ganz so sexy wie meine M, aber kommt ihr schon sehr nahe.

- Die Bildqualität ist extrem gut. Die Farben sind ausgewogen, die Detailwiedergabe beeindruckend und der Kontrastumfang gut. Dies spricht auch eindeutig für das verwendete Objektiv.

- Das Fotografieren über das Display funktioniert erstaunlich gut. In keiner Situation hatte ich das Bedürfnis, einen externen Sucher verwenden zu müssen, wenngleich das echte M-Feeling natürlich nicht aufkommen wollte.

Was gefiel mir nicht:

- Hätte mir eine deutlich kompaktere Kamera gewünscht – der Größenvergleich mit der M zeigt es: kompakt sieht anders aus!

- Nach schnellen Bildfolgen „blockiert“ die Kamera für mehrere Sekunden (Schreibmodus) völlig. Man sollte zumindest neue Objekte über das Display anvisieren können – das Schreiben/Speichern der Bilder müsste im Hintergrund laufen.

- Die Wiedergabe der Bilder ist durch die „Wischgeste“ etwas mühsam zugänglich – ein echter „Play-Knopf“ würde der Kamera gut tun.

- So schön Alu auch ist, so schnell zerkratzt es. Ich möchte Kameras sehen, die mehrere Jahre im Einsatz waren – Kratzer sind leider alles andere als schön (die typische „M-Patina“ ist hier nicht zu erwarten).

- Die Schutzhülle T-Snap muss für das Wechseln der Batterie und der Speicherkarte jedes Mal abgenommen werden. Zudem lässt sich dieses Biest nur sehr schwer von der Kamera lösen. Leider eine völlig unzureichende Lösung!

- Der Kameragurt ist aus Kautschuk und zieht Staub und Dreck magisch an. Ist nicht nur unhübsch, sondern auch noch ziemlich unpraktisch.

- Die derzeit erhältlichen Objektive sind zu lichtschwach – bitte mehr Festbrennweiten mit großer Blendenöffnung.

Abschließend lässt sich sagen, dass sich Leica einiges vorgenommen hat und ein völlig neues Kamerasystem anbietet. Derzeit ist das Angebot an Objektiven noch klein – bei einem Verkaufserfolg werden aber sicher einige neue Objektive folgen. Die Entscheidung, auf ein Uni-Body-Design aus Alu zu gehen, ist umstritten, stellt derzeit im Kamerasektor aber sicher ein Alleinstellungsmerkmal dar. Ob es für den Fotografen auf Dauer die beste Lösung ist, wird sich zeigen. Fakt ist, dass die Kamera mit 1.500.-€ sicher nicht billig, der Preis für eine in Europa gefertigte Kamera aber sicher gerechtfertigt ist. Etwas Sorgen bereiten mir aber eher die in Japan gefertigten Objektive (Hersteller ist mir unbekannt!), welche auch mit Preisen um die 1.500.-€ zu Buche schlagen. Die Qualität der Verarbeitung ist sehr gut und auch optisch lässt sich nichts aussetzen, aber die Lichtstärke ist für mich derzeit nicht akzeptabel.

Abschließend lässt sich sagen, dass sich Leica einiges vorgenommen hat und ein völlig neues Kamerasystem anbietet. Derzeit ist das Angebot an Objektiven noch klein – bei einem Verkaufserfolg werden aber sicher einige neue Objektive folgen. Die Entscheidung, auf ein Uni-Body-Design aus Alu zu gehen, ist umstritten, stellt derzeit im Kamerasektor aber sicher ein Alleinstellungsmerkmal dar. Ob es für den Fotografen auf Dauer die beste Lösung ist, wird sich zeigen. Fakt ist, dass die Kamera mit 1.500.-€ sicher nicht billig, der Preis für eine in Europa gefertigte Kamera aber sicher gerechtfertigt ist. Etwas Sorgen bereiten mir aber eher die in Japan gefertigten Objektive (Hersteller ist mir unbekannt!), welche auch mit Preisen um die 1.500.-€ zu Buche schlagen. Die Qualität der Verarbeitung ist sehr gut und auch optisch lässt sich nichts aussetzen, aber die Lichtstärke ist für mich derzeit nicht akzeptabel.

Stellt sich die Frage, ob die Leica T eine Berechtigung am Markt und eine Chance zum Überleben hat. Ich denke, in der derzeitigen Situation und Systemausbaustufe wird es schwer werden – Leica muss dringend nachlegen. Einige lichtstarke Festbrennweiten würden dem System gut tun, wenngleich natürlich schon jetzt die Möglichkeit der Nutzung der M-Objektive besteht. Die Kamera muss sich in diesem Preissegment unter anderem mit der Olympus OM-D und der Sony A7 (II) messen. Ein direkter Vergleich zeigt deutlich, dass jede Kamera ihre Vor- und Nachteile hat, die Leica T die anderen beiden aber wohl nur im Bereich „Bedienkonzept“ und „Design“ übertrumpfen kann. Reicht dies aus, um einen Markterfolg einzufahren? Nein! Ich denke auch nicht, dass die Sensorgröße der entscheidende Faktor sein wird (der Erfolgt der OM-D zeigt dies deutlich). Die Antwort ist wohl ziemlich einfach: Das Gesamtpaket muss besser und attraktiver werden – auch wenn der Ansatz schon sehr gut ist. Mehr Objektive, bessere Serienbildfunktion, leichte Anpassung beim Bedienkonzept (Play-Funktion!), und besseres Zubehör! That’s it!

Ich bin mir aber sicher, dass Leica das System zu Erfolg führen will/kann.

LiK